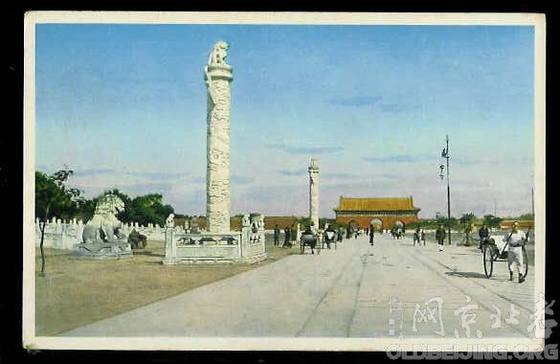

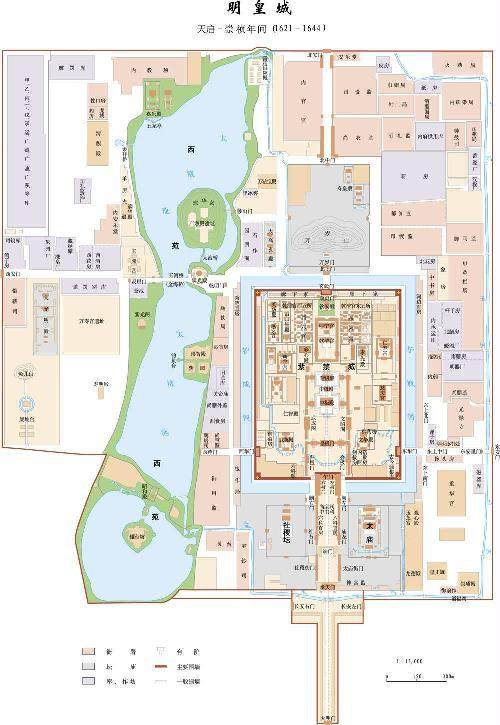

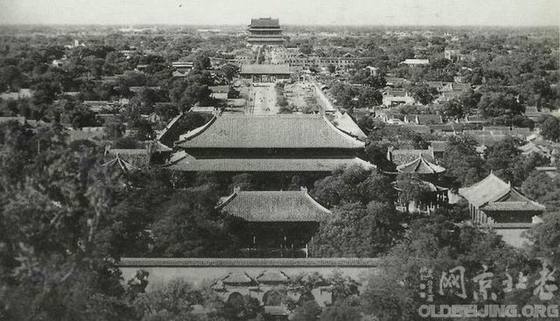

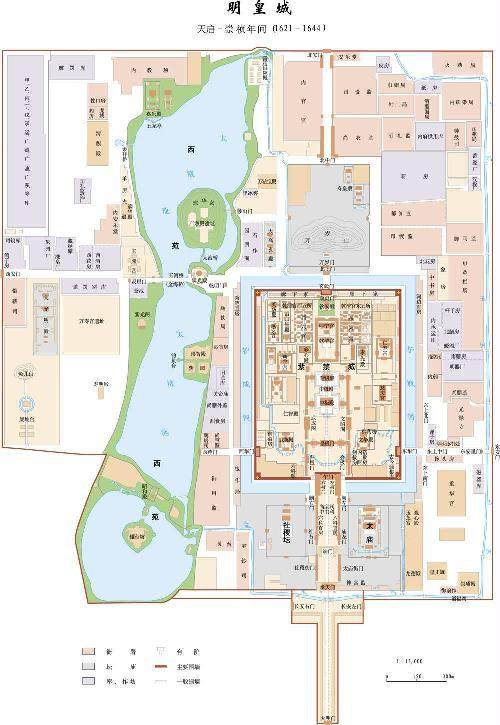

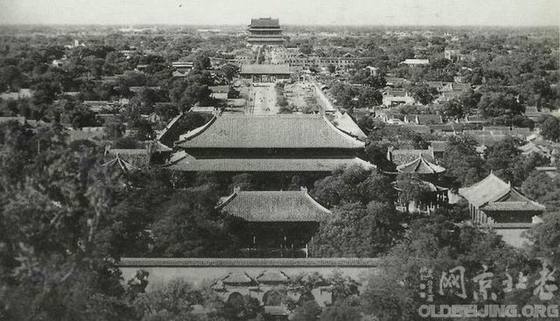

明永乐时宫殿外为皇城,其轮廓北、东两面为直墙;西面北段为直墙,南段因避元代大庆寿寺而缺角; 南面在承天门前向东西横展, 又向南延伸,称天街。天街内建连房,俗称千步廊。大明门内连房东西各一百一十间,正面向外,向天街的是后墙长安左右门内向北各三十九间。宣德七年1432将东墙东移至玉河外。清朝沿用明皇城,乾隆十九年至二十五年1754-1760重修, 又向长安左右门外拓展,其范围据乾隆《日下旧闻考》载: “缭墙三千六百五十六丈五尺”,光绪《顺天府志》载: “围径三千二百二十五丈九尺四寸”。面积约为6.9平方公里。

明清皇城共有门十座——

一, 正门承天门天安门, 现存。

二, 南门大明门大清门,1958年拆。

三, 长安左门, 1952年拆。

四, 长安右门, 1952年拆。

以上三门均为五间三券门单檐歇山顶。

五, 西安门, 1950年火焚。

六, 东安门, 1912年火焚。

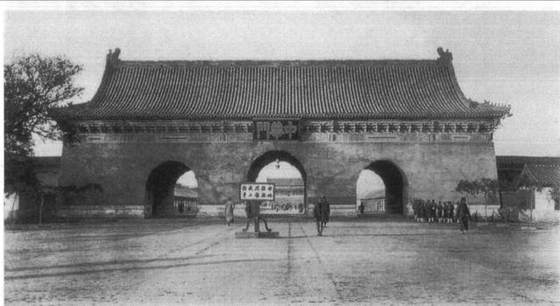

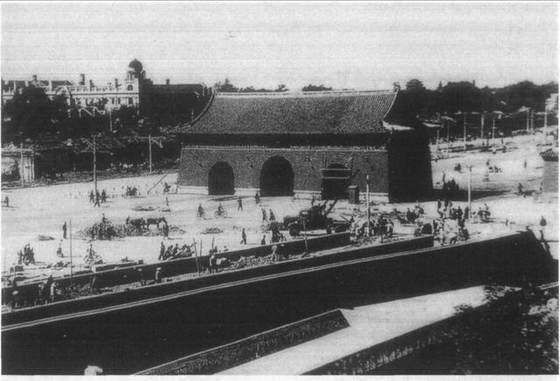

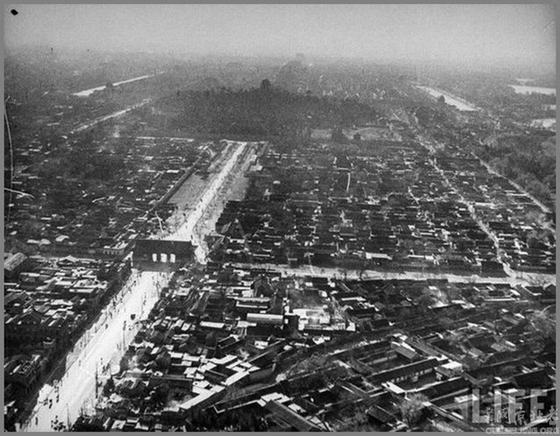

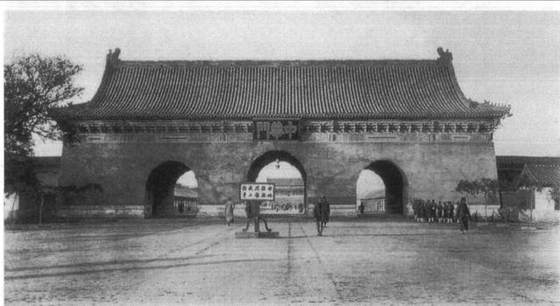

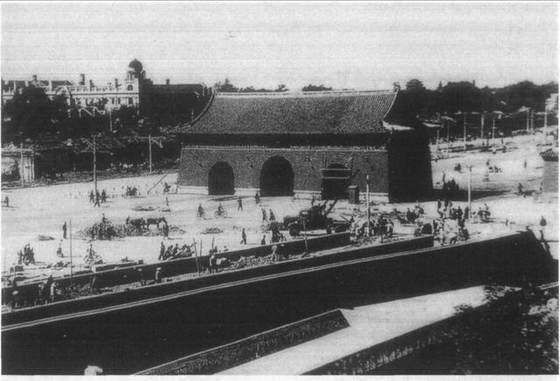

东安门位于今南、北河沿大街东侧,与东华门大街交汇处。东皇城墙始建于明永乐十八年(1420年),原在玉河以西,河在墙外,宣德七年(1432年)东移,将玉河包入墙内。墙为南北走向,正对紫禁城东华门设东安门,为七间三门黄琉璃单檐歇山顶。门内(西)为跨玉河之石拱桥,因官员们上朝陛见,皆由东安门进宫,所以俗称此桥为望恩桥或皇恩桥。桥西原为永乐时之东安门,宣德时改为三座门式,通称东安里门。望恩桥上砌有障墙,将两门连为一体。东安门在1912年袁世凯为抵制南下就任总统,操纵北洋军兵变时烧毁,1926-1927年北洋政府内务部拆皇城墙变卖,东安里门同时被拆。

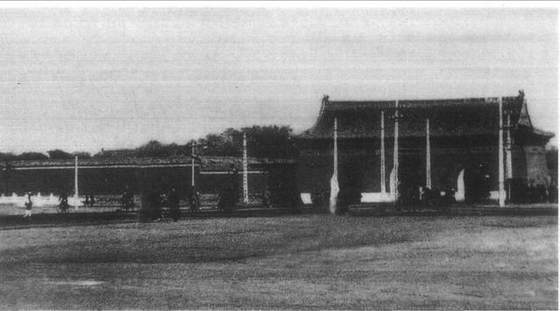

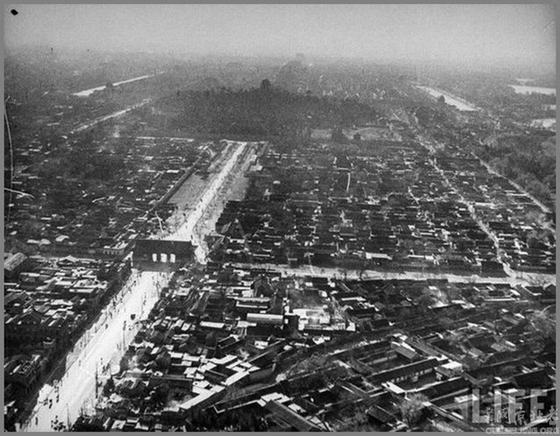

“日月合璧五星联珠图”为清代宫廷画家徐扬所作,描绘乾隆二十六年农历正月初一,天空出现“日月同照,五星聚于一舍”的罕见天文瑞像。

在这一“天人感应”的画卷中,不仅有观象台钦天监观测天象的场景,还有文武百官进京朝贺,市井百姓纷纷出门拜年,从故宫内城城墙、观象台起,经东单牌楼,到皇城内东安门、东华门止的情景。作者将北京东城区重要地标都浓缩在长卷中。画面上可见新春胡同巷道车马游人络绎不绝、街面店铺鳞次栉比,以此展现出乾隆盛世皇都市井繁华的富庶景象,其中有的酒店据说至今仍在卖北京故宫自制的酒。

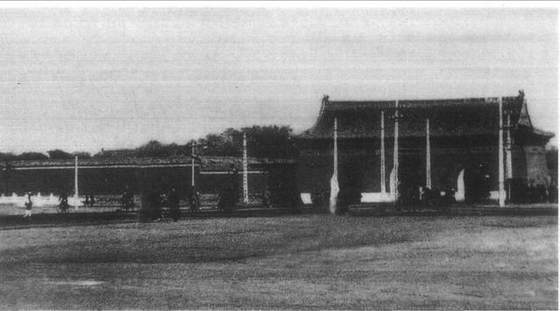

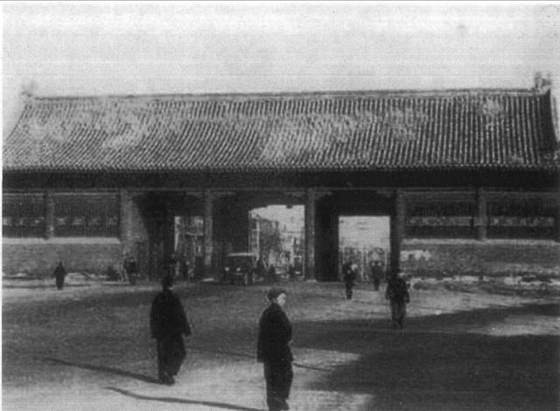

东安门(局部)

东安门?看不到东安门里门

北京事变(冯玉祥)东安门驻军巡逻图。

七, (北安门)地安门,1955年拆。

本次人大会议期间,北京市有关部门决定要重建中轴线地安门,位置要南移,让开现在的路口,历史又走了一个轮回。

以上三门均为七间三门单檐歇山式。

以上三门均为七间三门单檐歇山式。

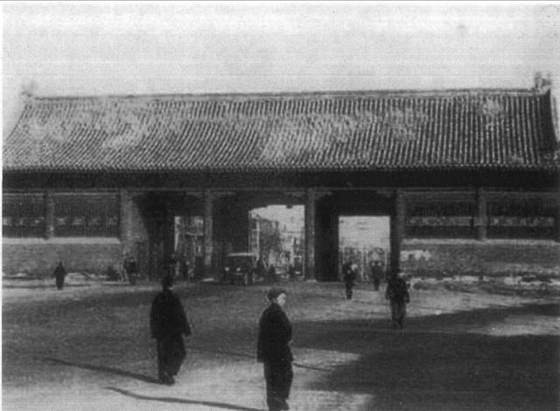

八, 东安里门, 在东安门内望恩桥西,为三间方洞三座门式, 1926年拆。

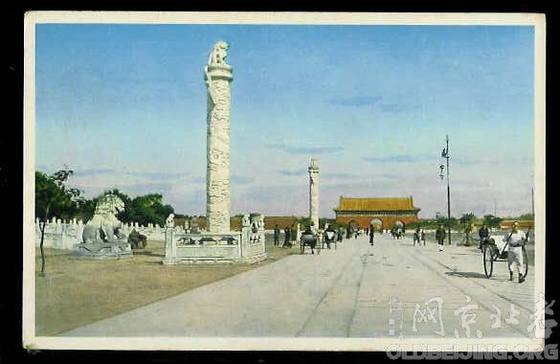

九, 东长安门又名东三座门。

十, 西长安门又名西三座门。

照片红框内是“下马石”

以上二门为乾隆十九年向东西扩展天街的外门,为三间方洞三座门式, 1913年拆。

另, 明正统元年1436于长安左右门外路南,设有通向部府衙门的总门,名东、西公生门,为一座门。清初尚存,乾隆十九年扩展天街后封堵, 1912年拆去此墙,在其位置新建了两座牌楼,1950年拆除。

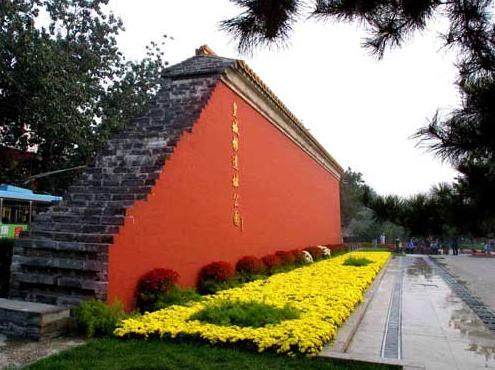

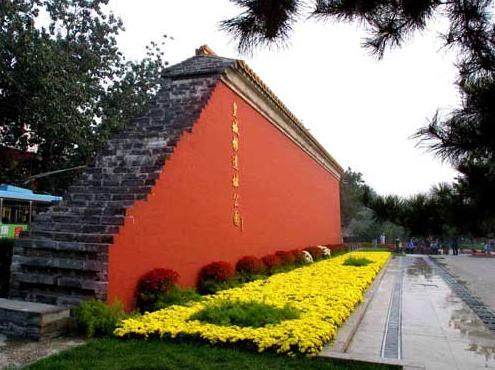

1918-1926年,东西北三面皇城陆续拆除,墙址形成街道皇城根,后改黄城根。1913-1915年拆天街千步廊及天街南墙, 1958年拆东西墙。 至上世纪末,明清皇城只剩天安门及南面皇城墙。2001年在东皇城墙旧址上的居民全部搬迁, 建成公益型绿地,经过发掘,在原墙址上复建了一段城墙,以为皇城标志,又发掘出一部分东安门遗址加以保护展示。

南长街门洞

南池子门洞

宝月楼(新华门)

1912年皇城南墙新辟南长街和南池子二门洞,又将南海宝月楼亮出, 改名为 “新华门”, 为 “总统府”大门; 1933年填玉河南段为南河沿大街,在南墙上开辟出口。 皇城墙高一丈八尺, 下宽六尺,上宽五尺二寸,黄瓦砖墙,墙身直接刷土朱。现在天安门两侧南皇城墙为抹灰刷红,是上世纪五六十年代修缮所添。

原帖:http://www.517huwai.com/blog/14613

以上三门均为七间三门单檐歇山式。

以上三门均为七间三门单檐歇山式。