介绍一点儿普通物理的知识,在

户外加以运用,能够修正一些错误观念,提高安全性与应对能力。

相应的,化学、生物学知识也很有用,不过非本人专业,只知皮毛,希望精通的朋友来普及。

(一)斜面物体受力分析

通过对物体所受各种力的分析,能判定或预测物体的运动状态,能解释导致物体运动状态的原因。

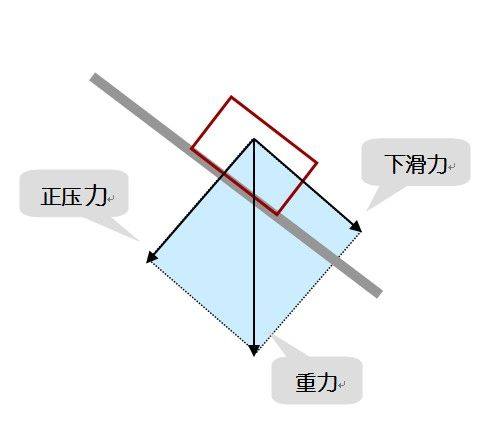

以斜面上的物体为例,如下图:

物体所受重力可以按照平行四边形法则分解为垂直于斜面的正压力及平行于斜面的下滑力。人站在斜面上,之所以有下滑的趋势,就是下滑力的作用。那么,正压力的作用是什么呢?它是决定摩擦力大小的两个要素之一。正压力越大,摩擦力越大。在重力不变的情况下,斜面越陡,物体对斜面的正压力越小。因此,越陡的斜壁上,人越难以站住,陡到一定程度,就滑下去了。

摩擦力=正压力×摩擦系数(以符号 μ 表示) μ 和什么因素有关呢,主要和接触面的材料性质有关。一般来说,

登山鞋的鞋底摩擦系数较大,要大于鞋帮、大于服装面料,也大于人体皮肤。人体各部位的 μ 也不同,手掌、脚底大于肘部、背部、臀部、还有面部。(这也是为什么鞋底比较滑时,会选择光脚攀爬。)

当人静立在斜壁上时,一般来说,正压力和摩擦系数 μ 就确定不变了,此时,最大静摩擦力如果大于等于下滑力,就能呆得稳稳的,横切行走也毫无问题。因此,因为害怕而不敢站直身体,甚至身体向斜壁歪斜,都毫无必要,并不会增加安全性。

反而,身体向斜壁歪斜,倒有可能导致本来能定住的身体下滑。为什么呢?这是因为鞋底的橡胶是有弹性、有纹路的,在压力作用下,鞋底会发生形变,而这种形变会影响 μ 的数值。一般来说,人的身体在垂直于接触面时,鞋底的 μ 最大,而身体与斜壁的夹角越小,μ 越小,由此产生的摩擦力也越小。同理,鞋底全面正接触石壁,μ 的数值也最大。

更错误的做法是由于害怕而弯腰用手去扶石壁,甚至屈腿以膝盖贴住斜壁。这时候,本来全部作用于μ 值最大的鞋底的正压力被分散到了μ 值较小的手掌和膝盖(裤子),这导致鞋底产生的摩擦力减少,而手掌与膝盖的摩擦力的大小又不足以弥补这部分差异,人体的总摩擦力自然就减小了。于是,我们发现本来能静立在斜壁上的人,弯腰手扶屈膝之后,反倒滑下去了。

所以,斜壁行走的正确姿势就是:身体尽量站直,不要手扶斜壁,更不可跪下、趴下。

概括成一句话:“站直喽,别趴下!” 同样的,登山杖头的摩擦系数 μ 比鞋底如何呢?一般来说是不如的,尤其是橡胶头脱落的情况下。横切斜壁时以杖杵地协助平衡须谨防脚底打滑。

那么,有绳子,或者树枝草茎,可不可以拉呢,当然可以,因为这样的拉力可以直接抵消部分下滑力,并且其分力增大了正压力,也就间接增大了摩擦力。

跟斜壁运动相关的另一个物理定律是“牛顿第二定律”:

物体所受外力(F)=物体质量(M)×加速度(a) 据此,人体做加速、减速、制动等变速动作时,会受到短时(有时是瞬间)的额外作用力。在斜壁上运动时,这部分外力来源于石壁的反作用力(数值等于正压力),及增加的摩擦力。也就是说,当你由静立转为行走的瞬间,正压力增大了,摩擦力也增大了,这也就是为什么站不住的斜壁,却可以快走或者小跑通过。人跳到斜壁上制动的过程,也是一样。“跑酷”这项运动,利用的就是这个原理。

结合上述两个公式,可以推论:人在下斜壁时,采取蹲姿,屁股坐在脚后跟上,一颠一颠地往下蹦着蹭,是最安全的,比屁股坐在斜壁上往下出溜,更容易控制速度。

此外,冰雪、湿滑地面行进,注意用全脚掌着地,尽可能匀速平移,也是同样道理。

还有,沙土和冰雪表面,滑动时摩擦力小于静止时的最大摩擦力。原因是一旦接触面开始滑动,沙土、冰雪颗粒的滚动,会形成类似固体润滑剂的效果,降低接触面的 μ 值。此时,要选择合理的行进速度,变向和变速动作亦要恰当,否则会导致摩擦力突然减小,造成足底打滑。

一个经验丰富的人,走在复杂地形上,其脚部的落地形态、行进速度都会根据感觉即时调整,我们会形容他“脚下有根”。

所以,各种复杂地形的行进,需要学习原理,并反复实地练习。来自绿野“侧峰”